Il presidente dell’Inps Tridico ha rilanciato la proposta tante volte avanzata da Carniti e Tarantelli: non si dovrebbe lasciarla cadere, in una situazione in cui i salari reali non hanno tenuto il passo nemmeno con il modesto aumento della produttività e in cui una riduzione generalizzata delle ore lavorate, non contrattata, si è realizzata di fatto. Il recente contratto dei metalmeccanici tedeschi mostra che è possibile

Leonello Tronti – “Rilanciare oggi lo slogan di Pierre Carniti ed Ezio Tarantelli, come ha fatto recentemente Pasquale Tridico in visita alla Sapienza, è certamente uno stimolo importante e non va lasciato cadere. Oltre al valore macroeconomico, di cui discuto più avanti, il punto fondamentale della riproposizione è oggi quello della volontarietà della riduzione di orario, su cui un notevole passo avanti è stato fatto dal contratto dell’IG-Metall del Baden-Württemberg (qui il mio articolo su Industriamoci, il mensile della Uiltec, di febbraio 2018). E all’opposto, a proposito di riduzione di orario non contrattata collettivamente, va ricordato che in Italia una riduzione generalizzata – ma involontaria – dell’orario di lavoro è in corso dal 4° trimestre del 2008: -4,1% per i dipendenti, -4,6% per tutti gli occupati.

Leonello Tronti – “Rilanciare oggi lo slogan di Pierre Carniti ed Ezio Tarantelli, come ha fatto recentemente Pasquale Tridico in visita alla Sapienza, è certamente uno stimolo importante e non va lasciato cadere. Oltre al valore macroeconomico, di cui discuto più avanti, il punto fondamentale della riproposizione è oggi quello della volontarietà della riduzione di orario, su cui un notevole passo avanti è stato fatto dal contratto dell’IG-Metall del Baden-Württemberg (qui il mio articolo su Industriamoci, il mensile della Uiltec, di febbraio 2018). E all’opposto, a proposito di riduzione di orario non contrattata collettivamente, va ricordato che in Italia una riduzione generalizzata – ma involontaria – dell’orario di lavoro è in corso dal 4° trimestre del 2008: -4,1% per i dipendenti, -4,6% per tutti gli occupati.

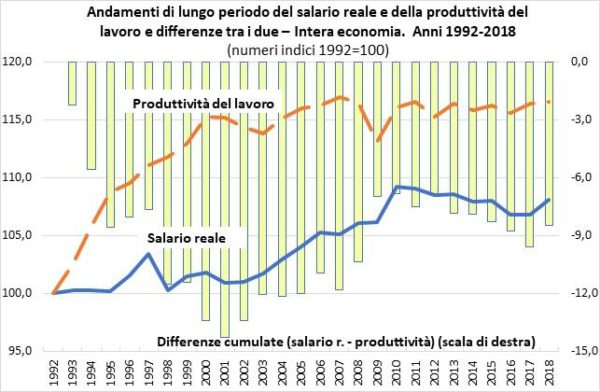

Troppi colleghi economisti, e non solo loro, contro l’ipotesi di una riduzione contrattata dell’orario in Italia sostengono la notizia fasulla che la produttività sia ferma al pari dei salari reali, e dunque non ci siano margini non inflazionistici per un aumento di costo del lavoro per ora lavorata, ovvero per una riduzione di orario a salario invariato. Non è così. Certo la produttività cresce di poco: il valore aggiunto a prezzi concatenati per ora lavorata tra il 1992 e il 2018 è cresciuto del 16,6%. Ma il salario medio reale per ora lavorata è cresciuto ancor meno, dell’8,1%. E, in particolare, se dal 2010 al 2018 la produttività del lavoro è rimasta più o meno stagnante (è cresciuta del 3,1%), il salario reale si è invece ridotto (-1%).

Differenze certo non enormi, ma comunque significative, che segnalano non solo che qualunque ipotesi di inflazione da salari è del tutto infondata ma che, al contrario, i salari hanno continuato a svolgere l’importante ruolo deflazionistico che è stato loro assegnato sin dalla fine degli anni ‘80. Chissà perché, quando l’economia non funziona, tocca sempre ai lavoratori tenere in mano il cerino della variabile di aggiustamento: sia fiscale contro l’evasione di massa, sia pensionistica contro il fallimento finanziario delle pensioni di categoria, sia del lavoro flessibile e precario contro le modeste capacità gestionali degli imprenditori, sia infine della deflazione salariale contro mercati di prodotti e servizi incapaci di regolare prezzi e profitti.

In prospettiva, però, il punto ancor più rilevante sollevato dall’uscita di Tridico mi pare questo: se davvero la Quarta Rivoluzione Industriale porterà a un aumento generalizzato e consistente della produttività, come si sosterrà la domanda per i beni prodotti? Produrre di più non basta, bisogna vendere ciò che si è prodotto. Qual è, dunque, la politica della Domanda 4.0? E, a cascata, se si adotta la tesi cara a Keynes della domanda di lavoro come domanda derivata da quella di beni e servizi, come si sosterrà l’occupazione? Se la produttività aumenta e la domanda non aumenta almeno nella stessa misura, l’occupazione non potrà che ridursi, e con essa si ridurrà la domanda di beni di consumo portando alla necessità di un’ulteriore riduzione dell’occupazione e costringendo l’economia a una nuova fase di stagnazione prolungata.

Insomma, la provocazione di Tridico mi sembra qualcosa da discutere e raffinare: il problema c’è e non si risolve – anzi si aggrava – con quella moderazione salariale predicata come panacea di tutti i mali dagli anni ’80 (quando i problemi erano del tutto diversi)! La situazione dell’economia italiana non sarebbe affatto la stessa se i salari reali fossero cresciuti almeno quanto la pur anemica produttività: 8,5 punti del monte salari in più, per pareggiare i conti con la produttività, sono, a prezzi odierni, più di 60 miliardi, mica noccioline! 60 miliardi di consumi, e la capacità di portarsi appresso almeno 25 miliardi di investimenti. E nutro altrettanti dubbi che la produttività non ne avrebbe risentito positivamente, seguendo la lezione di Paolo Sylos Labini e, prima di lui, di Kaldor, di Verdoorn e fino a Smith e Ricardo. La crescita salariale influenza quella della produttività: a) per la migliore divisione del lavoro sostenuta da un allargamento del mercato dei beni-salario; b) per le economie di scala legate a un più ampio mercato dei beni di consumo; e poi per gli effetti di spinta, c), di un costo del lavoro per unità di lavoro che compete con quello dei macchinari e, d), di un costo del lavoro per unità di prodotto che compete con i prezzi di beni e servizi, incentivando le imprese a riorganizzarsi per ottenere il livello dei profitti desiderato.

Del resto, se si ipotizza invece uno shock di produttività puramente tecnologico, ovvero indipendente dalla “frusta salariale” (wage whip), la situazione sarebbe anche peggiore: ci sarebbe disoccupazione tecnologica e contemporaneamente una carenza di domanda aggravata dalla disoccupazione e dai salari stagnanti, rispetto alle quali una riduzione dell’orario a parità di salario, e dunque un aumento del salario unitario reale, non potrebbe che avere effetti positivi. Insomma, non se ne esce: se la produttività cresce, il salario deve crescere con lei.

Ecco perché la lezione della moderazione salariale va abbandonata e bisogna invece rileggere Pasinetti che critica Modigliani: “Keynes non avrebbe mai preso in considerazione – nemmeno come ipotesi particolare – il caso di una riduzione del salario che provoca un aumento della domanda di lavoro. Ciò potrebbe apparire ragionevole nel considerare un singolo imprenditore isolato, per il quale potrebbe sembrare razionale reagire a un taglio dei salari nello stesso modo in cui reagisce a qualunque altra riduzione dei costi. Tuttavia un ragionamento di “equilibrio parziale” di questo genere non regge più non appena si passa a considerare l’intero sistema economico. L’effetto complessivo di tutti gli ipotetici tagli salariali dei produttori causerebbe semplicemente una caduta della domanda effettiva complessiva, e quindi una macroeconomica depressione” (Luigi Pasinetti, Quanto Keynes c’è in Franco Modigliani?, “Moneta e credito – BNL Quarterly Review”, 58, 230-231, p. 34). I neoclassici, e Modigliani con loro, non si rendono conto che la moderazione salariale può servire da variabile di aggiustamento solo per brevi periodi emergenziali (com’erano i primi anni ’90), ma non può in alcun modo fondare lo sviluppo economico per periodi più lunghi, specialmente nel caso di economie mature. Porta inevitabilmente l’economia al ristagno e quindi al declino.

Ben venga dunque una crescita salariale reale, anche un po’ oltre la produttività e quindi con un moderato effetto di politica industriale, di stimolo alla riorganizzazione delle imprese e alla stessa crescita della produttività; e se essa è accompagnata da un’opzione offerta ai lavoratori, se lo desiderano, di “spendere” l’aumento in una riduzione dell’orario a parità di salario, perché no?! Sarebbe questo un modo di evidenziare finalmente a tutti i vantaggi della crescita della produttività”.

Giovedì, 2 Maggio 2019